DES en Gastroentérologie et Endoscopie digestive

DR. JUAN AMARIS

La spécialité du Docteur Amaris est l’appareil digestif, son fonctionnement, ses pathologies et le traitement des organes qui le constituent. Il est notamment spécialiste des maladies hépatobiliaires et bilio pancréatiques à savoir les maladies du foie, de la vésicule et des voies biliaires, les maladies du pancréas et de la rate.

Obtenir un RDV

Cliquez ici

Horaires d'ouverture secrétariat

- Lundi - Vendredi 9h00 - 20.30

EXPERTISES

Gastro-entérologie

La gastro-entérologie est une discipline médicale qui concerne l'ensemble de l'appareil digestif, les intestins mais aussi le foie, les voies biliaires, le pancréas, etcEndoscopie interventionnelle

Le terme Endoscopie est un terme générique, qui signifie "regarder à l'intérieur ». Si ces examens donnent lieu à des petites interventions par exemple une exérèse de lésions alors on appelle ça de la fibroscopie interventionnelle .Coloscopie

La coloscopie est un examen du colon, grâce à une fibre optique souple qui par le biais d'une caméra permet de visualiser sur un écran vidéo la paroi interne de cet organe.Hépatologie

L'hépatologie est une spécialité médicale branche de la gastro-entérologie qui étudie le fonctionnement et les maladies du foie et des voies biliaires.Fibroscopie

Tous les examens endoscopiques sont réalisés grâce à une fibre optique souple (fibroscopie) qui par le biais d'une caméra permet de visualiser sur un écran vidéo tout ou partie de l'organe concerné par cette endoscopie.Tout savoir sur les différentes hépatites

Hépatites A, B, C… : le Dr Juan AMARIS rappelle l’importance du dépistage et de la prise en charge à Paris 16

Les hépatites — qu’il s’agisse de l’hépatite A, B, C, ou des formes plus rares (D et E) — représentent un enjeu majeur de santé publique. Installé dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, le Dr Juan AMARIS, gastro-entérologue et hépatologue, souhaite sensibiliser ses patients à l’importance du dépistage précoce et d’une prise en charge spécialisée.

✔️ Comprendre les différentes formes d’hépatites

Les hépatites sont des inflammations du foie provoquées par des virus, des toxines ou certaines maladies auto-immunes.

Les types les plus courants sont :

-

Hépatite A : généralement bénigne, transmise par voie oro-fécale. Prévention : hygiène + vaccination.

-

Hépatite B : peut devenir chronique, transmise par le sang et les rapports sexuels. Vaccination recommandée.

-

Hépatite C : transmise par le sang. Les traitements actuels permettent une guérison dans plus de 95 % des cas.

-

Hépatite D et E : plus rares mais nécessitant une prise en charge spécialisée.

✔️ Pourquoi se faire dépister à Paris 16 ?

Certaines hépatites évoluent sans symptômes pendant des années. Un dépistage régulier permet de :

-

prévenir la progression vers une cirrhose ou un cancer du foie,

-

bénéficier d’un traitement antiviral efficace,

-

protéger ses proches grâce à la prévention et à la vaccination.

✔️ Le rôle du Dr Juan AMARIS dans la prise en charge des hépatites

Au cabinet de Paris 16, le Dr Juan AMARIS propose :

-

un dépistage complet (sérologies, analyses, charge virale),

-

un bilan hépatique (échographie, FibroScan® si nécessaire),

-

la prise en charge des hépatites A, B, C, D et E,

-

un suivi à long terme pour les hépatites chroniques,

-

des conseils personnalisés pour la prévention et la vaccination.

✔️ Hépatites : quand consulter ?

Prenez rendez-vous si vous présentez :

-

une fatigue durable,

-

des douleurs abdominales,

-

une jaunisse,

-

un contact récent avec une personne porteuse d’hépatite,

-

ou si vous souhaitez effectuer un dépistage préventif.

Le dépistage est particulièrement indiqué en cas de tatouages, piercings, rapports sexuels non protégés, antécédents médicaux ou consommation de drogues injectables (même ancienne).

? Consulter le Dr Juan AMARIS à Paris 16

Le Dr Juan AMARIS, gastro-entérologue et hépatologue, vous accueille sur rendez-vous au :

34 Avenue d’Eylau

75116 Paris

Les rendez-vous peuvent être pris directement sur Doctolib.

https://www.doctolib.fr/gastro-enterologue/paris/juan-amaris

Qu’est-ce que l’hépatologie ?

L’hépatologie, une spécialité essentielle de la gastro-entérologie

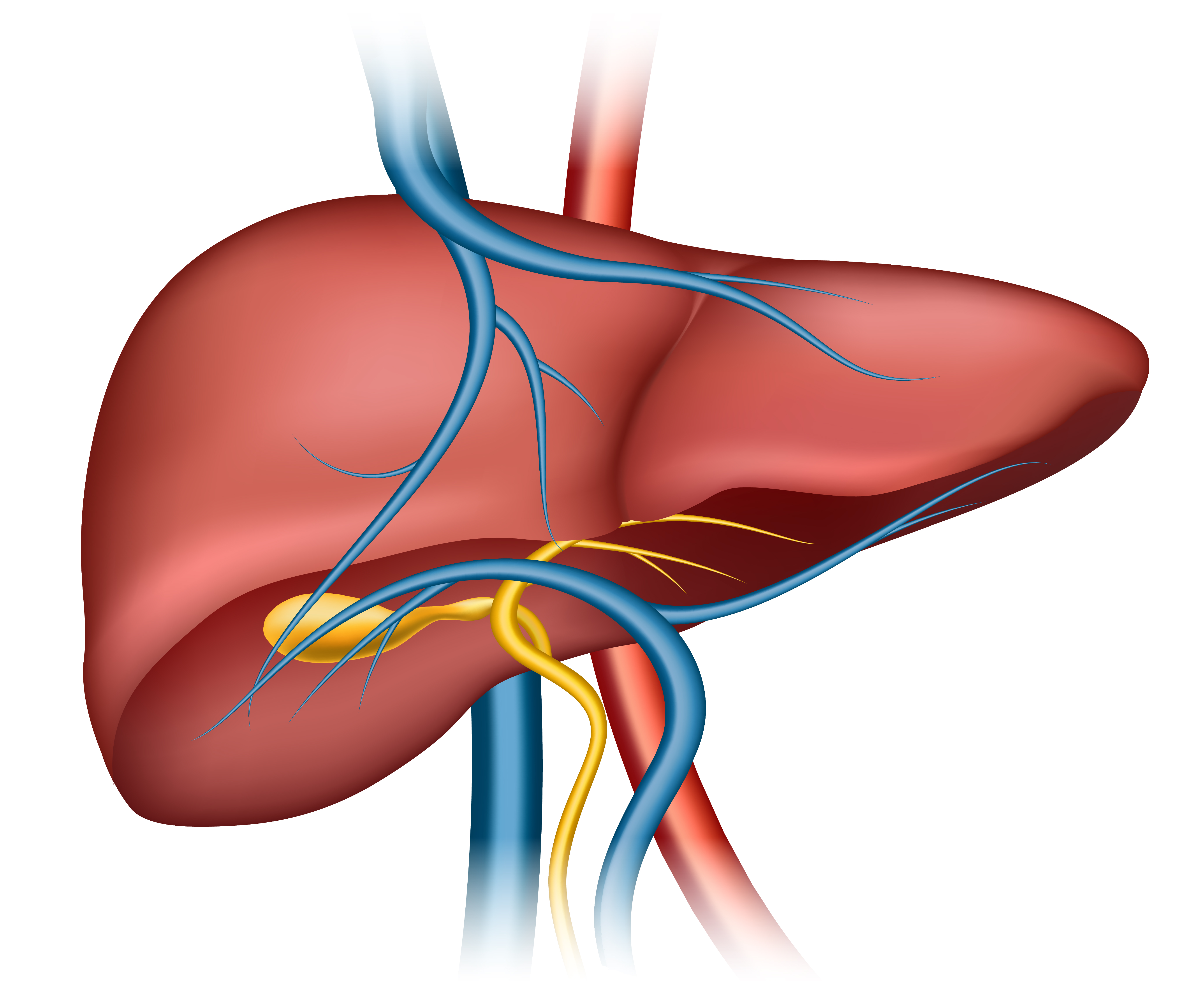

L’hépatologie est une branche de la gastro-entérologie dédiée à l’étude du foie et des voies biliaires. Elle s’intéresse à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies du foie : hépatites, stéatose, cirrhose, cancers hépatiques, etc.

Le Dr Juan Amaris, gastro-entérologue à Paris 16, prend en charge l’ensemble des pathologies digestives et hépatiques, du dépistage aux traitements personnalisés.

⚙️ Le rôle du foie dans l’organisme

Le foie est un organe vital, le plus volumineux du corps humain. Il assure plusieurs fonctions essentielles :

-

Épuration : il filtre les toxines, les médicaments et l’alcool.

-

Métabolisme : il régule les sucres, les graisses et les protéines.

-

Stockage : il conserve les vitamines, le fer et le glycogène.

-

Production : il fabrique la bile, indispensable à la digestion des graisses.

Toute atteinte hépatique peut donc avoir des répercussions importantes sur la santé générale.

? Les principales maladies du foie

Le Dr Amaris assure le suivi des pathologies hépatiques les plus courantes :

Les hépatites

Les hépatites virales (A, B, C, D, E) ou toxiques provoquent une inflammation du foie, pouvant évoluer vers la cirrhose si elles ne sont pas traitées.

La stéatose hépatique (foie gras)

Souvent liée à une alimentation déséquilibrée, au surpoids ou au diabète, la stéatose correspond à une accumulation de graisse dans le foie.

La cirrhose

C’est le stade avancé d’une fibrose hépatique. Elle altère durablement la fonction du foie et peut nécessiter une surveillance rapprochée.

Les maladies des voies biliaires

Cholestase, calculs ou cholangites sont également pris en charge en hépatologie.

Les cancers du foie

Le carcinome hépatocellulaire est le plus fréquent. Son dépistage précoce est essentiel chez les patients à risque.

?⚕️ Quand consulter le Dr Juan Amaris, gastro-entérologue à Paris 16 ?

Une consultation en hépatologie est recommandée en cas de :

-

Jaunisse, fatigue anormale, nausées ou douleurs du côté droit de l’abdomen ;

-

Anomalies biologiques (bilan hépatique perturbé, élévation des transaminases) ;

-

Surpoids, consommation d’alcool, diabète ou antécédents familiaux de maladie du foie ;

-

Suivi d’une hépatite virale déjà diagnostiquée.

Le Dr Amaris propose une évaluation complète : examen clinique, échographie abdominale, analyses biologiques, élastographie hépatique et orientation thérapeutique adaptée.

? L’hépatologie au cabinet du Dr Juan Amaris à Paris 16

Installé à Paris 16, le Dr Juan Amaris accueille les patients pour des bilans digestifs et hépatiques complets.

Son approche repose sur :

-

une prise en charge globale du système digestif ;

-

un suivi régulier du foie en cas de pathologie chronique ;

-

la prévention des complications hépatiques (fibrose, cirrhose, cancer du foie).

Grâce à ses compétences en gastro-entérologie et hépatologie, le Dr Amaris assure un accompagnement médical personnalisé, du diagnostic au traitement.

✅ Prévenir les maladies du foie : les conseils du Dr Amaris

-

Adopter une alimentation équilibrée et limiter les graisses saturées ;

-

Réduire la consommation d’alcool ;

-

Pratiquer une activité physique régulière ;

-

Vérifier régulièrement son bilan hépatique ;

-

Se faire vacciner contre les hépatites A et B si besoin.

Cancer du pancréas : où en est-on en 2025 ?

Rédaction : Équipe du Dr Juan Amaris, gastro-entérologue à Paris 16.

En bref (à retenir)

-

Le diagnostic précoce reste le principal défi : repérer tôt les symptômes discrets et cibler les personnes à risque fait gagner un temps précieux.

-

La prise en charge est pluridisciplinaire : gastro-entérologie (échoendoscopie, CPRE), chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, génétique, nutrition et soins de support.

-

Des pistes innovantes sont en cours d’évaluation : thérapies ciblant certaines mutations (ex. KRAS/BRCA), combinaisons de chimiothérapie optimisées, radiothérapie de haute précision, immunothérapies et vaccins personnalisés dans des essais cliniques.

-

À Paris 16, le Dr Juan Amaris coordonne un parcours court : bilan rapide, gestes endoscopiques si besoin, et présentation en RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) avec les équipes parisiennes partenaires.

Comprendre le cancer du pancréas

Le pancréas est une glande profonde de l’abdomen qui produit des enzymes digestives et des hormones (insuline, glucagon). La majorité des cancers pancréatiques sont des adénocarcinomes développés à partir des canaux pancréatiques. Le diagnostic est souvent tardif, car la tumeur peut progresser silencieusement avant d’entraîner des signes spécifiques.

Symptômes qui doivent alerter

-

Douleurs abdominales hautes, parfois irradiant dans le dos, persistantes ou nocturnes.

-

Amaigrissement et perte d’appétit non expliqués.

-

Ictère (jaunisse) avec urines foncées et selles décolorées, souvent en lien avec une obstruction biliaire.

-

Troubles digestifs (nausées, ballonnements), diabète récent chez un adulte sans facteur évident, fatigue inhabituelle.

Message important : ces signes ne signifient pas toujours un cancer, mais nécessitent une évaluation rapide chez un gastro-entérologue.

Qui est plus à risque ?

-

Âge > 60 ans, tabagisme, consommation d’alcool, surpoids ou obésité, diabète, pancréatite chronique.

-

Antécédents familiaux (plusieurs cas dans la famille) ou mutations héritées (ex. BRCA1/2, CDKN2A, STK11, PALB2…).

-

Certaines lésions kystiques du pancréas (TIPMP/IPMN) nécessitent une surveillance spécialisée.

Dépistage ciblé et diagnostic : le rôle clef du gastro-entérologue

Il n’existe pas de dépistage organisé pour la population générale. En revanche, chez les personnes à haut risque, on met en place une surveillance dédiée (IRM pancréatique et échoendoscopie régulières).

Les examens de référence

-

Scanner et IRM : cartographie de la tumeur et des rapports vasculaires.

-

Échoendoscopie (EUS) : examen endoscopique de très haute résolution, permettant biopsie fine (cytoponction) pour confirmer le diagnostic.

-

CPRE (ERCP) : endoscopie bilio-pancréatique pour drainer une voie biliaire obstruée (pose de prothèse), soulager l’ictère et améliorer l’état général avant les traitements.

-

Marqueurs sanguins (ex. CA 19-9) : utiles pour le suivi, mais non suffisants pour dépister seuls.

-

Génomique tumorale et/ou germinale : à discuter pour identifier des cibles thérapeutiques ou un risque familial.

À Paris 16, le Dr Juan Amaris organise rapidement ces examens, souvent en 48–72 h selon l’urgence, et transmet le dossier en RCP pour définir la stratégie.

Stadification : quatre grandes situations

-

Tumeur résécable : la chirurgie est possible d’emblée ou après courte préparation.

-

Borderline résécable : contact vasculaire rendant nécessaire une chimiothérapie néoadjuvante (+/− radiothérapie) pour optimiser les chances de résection complète.

-

Localement avancé (non résécable) : objectifs de contrôle local et de prolongation de la survie (chimiothérapie, radiothérapie de précision).

-

Métastatique : traitements systémiques, soins de support précoces, essais cliniques lorsque pertinent.

Prise en charge actuelle (2025) : ce qui change concrètement pour les patients

1) Chirurgie : viser une résection complète

-

Duodénopancréatectomie céphalique (Whipple) ou pancréatectomie distale selon la localisation.

-

Pré-habilitation (nutrition, activité adaptée), optimisation de la douleur, et récupération améliorée après chirurgie pour réduire les complications.

2) Chimiothérapies et séquences thérapeutiques

-

Protocoles établis : FOLFIRINOX ou gemcitabine + nab-paclitaxel, adaptés au profil du patient (âge, comorbidités, tolérance).

-

En adjuvant (après chirurgie) ou en néoadjuvant (avant chirurgie) selon la stratégie de RCP.

-

Possibilité de maintenance ou de switch en fonction de la réponse et de la tolérance.

3) Radiothérapie focalisée

-

Radiothérapie stéréotaxique (SBRT) ou techniques conformationnelles modernes : intérêt pour contrôler la douleur, réduire le volume tumoral et stabiliser des formes localement avancées, avec des schémas courts.

4) Médecine personnalisée et essais

-

Altérations génétiques exploitables :

-

BRCA1/2 et gènes de réparation de l’ADN : discussion d’inhibiteurs PARP (en contexte sélectionné).

-

KRAS : cibles en cours d’évaluation selon le sous-type de mutation (ex. G12C, G12D), dans le cadre d’essais.

-

-

Immunothérapie et vaccins personnalisés : encore réservés aux essais cliniques dans le cancer du pancréas, mais la compréhension du micro-environnement tumoral progresse.

-

Biomarqueurs circulants (ADN tumoral, « ctDNA ») : outils de suivi émergents, à interpréter en RCP.

5) Soins de support intégrés dès le départ

-

Nutrition (prévenir fonte musculaire), douleur (médicaments, blocs cœliaques), gestion des symptômes (ictère, nausées), soutien psychologique.

-

Activité physique adaptée et prise en charge des troubles glycémiques (diabète associé).

Parcours de soins avec le Dr Juan Amaris (Paris 16)

-

Consultation prioritaire au cabinet (quartiers Auteuil, Passy, La Muette, Michel-Ange, proche Trocadéro/Boulogne).

-

Plan d’examens : bilan sanguin, imagerie, échoendoscopie et biopsie si indiqué ; CPRE en cas d’ictère.

-

Présentation en RCP : décision personnalisée (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, essai clinique).

-

Coordination avec les centres hospitaliers parisiens partenaires pour la chirurgie et l’oncologie.

-

Suivi rapproché au cabinet de Paris 16 : évaluation des effets indésirables, nutrition, douleur, reprise d’activité.

-

Lien ville-hôpital clair : lignes directes, comptes rendus rapides, adaptation des traitements.

Objectif : réduire les délais, simplifier le parcours, et offrir un accompagnement humain au plus près du domicile des patients du 16ᵉ arrondissement et des arrondissements voisins.

Quand consulter en urgence ?

-

Ictère qui apparaît rapidement, fièvre, frissons.

-

Douleur abdominale intense et persistante.

-

Vomissements incoercibles, déshydratation, altération de l’état général.

Dans ces cas, contact immédiat avec le cabinet ou appel au 15 si nécessaire.

Questions fréquentes (FAQ)

Le cancer du pancréas peut-il être dépisté ?

Pas de dépistage de masse. En revanche, les personnes à haut risque bénéficient d’une surveillance ciblée (IRM/EUS) organisée par des équipes spécialisées.

L’ictère est-il fréquent ?

Oui lorsqu’une tumeur de la tête du pancréas comprimes la voie biliaire. La CPRE permet souvent de drainer et d’améliorer rapidement l’état général.

Après la chirurgie, une chimiothérapie est-elle toujours nécessaire ?

Souvent oui, selon l’analyse de la pièce opératoire et la discussion en RCP, pour réduire le risque de récidive.

Quelles sont les options si la tumeur n’est pas opérable ?

Chimiothérapie, parfois radiothérapie de précision, gestes endoscopiques de confort (drainages), essais cliniques si éligibles, et soins de support précoces.

La génétique est-elle utile ?

Oui, elle peut orienter la surveillance familiale et, dans certains cas, élargir les options thérapeutiques.

Peut-on vivre à domicile pendant les traitements ?

Le plus souvent oui, avec un suivi coordonné ville-hôpital et des infirmiers libéraux pour certaines perfusions ou soins.

Conseils pratiques pour les patients suivis à Paris 16

-

Apporter en consultation : comptes rendus, CD d’imagerie, liste des médicaments, données de glycémie si diabétique.

-

Noter les symptômes quotidiens (douleur, poids, appétit) pour ajuster rapidement le traitement.

-

Demander un bilan nutritionnel précoce ; une prise en charge diététique améliore la tolérance.

-

En cas d’ictère, ne pas retarder l’évaluation : un drainage biliaire peut être nécessaire avant d’envisager chirurgie ou chimiothérapie.

-

Penser à l’activité physique adaptée (même légère) et au soutien psychologique.

Informations légales et sécurité

Ce contenu est informatif et ne remplace pas une consultation médicale. Les décisions thérapeutiques sont personnalisées après examen, imagerie, anatomopathologie et RCP. Le Dr Juan Amaris s’engage à fournir une information claire et loyale conforme aux recommandations en vigueur.

Coloscopie, fibroscopie, échoendoscopie : quelles différences entre ces examens digestifs ?

Publié par le Dr Juan Amaris – Gastro-entérologue à Paris

Il s’agit donc, comme vous le savez, de vérifier l’intégrité du tube digestif terminal, le côlon — ou gros intestin.

C’est un examen visuel qui, pour être pleinement contributif, nécessite évidemment une bonne visibilité.

C’est pourquoi on vous demande, dans un premier temps, de suivre un régime pauvre en résidus, puis, la veille, d’effectuer une purge pour éliminer les restes alimentaires.

Une préparation correcte permet, le cas échéant, de réaliser des prélèvements à visée cellulaire ou bactériologique, voire de procéder à la résection de polypes.

On sait qu’une grande partie des cancers du côlon débutent par un polype bénin qui peut se transformer secondairement en cancer ; l’ablation des polypes réduit donc fortement le risque d’évolution cancéreuse.

C’est ce qu’on appelle la prévention du cancer colo-rectal, maladie responsable d’un nombre important de décès en France (environ 17 000 décès pour 47 000 cas).

On peut dépister plusieurs cancers (sein, prostate, etc.), mais la coloscopie est la seule méthode permettant de prévenir un cancer, le cancer colo-rectal par l’ablation régulière des polypes.

1. La coloscopie : exploration du côlon et du rectum

La coloscopie examine le gros intestin et le rectum à l’aide d’un endoscope souple. Elle permet :

- le diagnostic de polypes, inflammations ou saignements ;

- le suivi des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) ;

- la réalisation de biopsies ou gestes thérapeutiques.

Indication fréquente : dépistage du cancer colorectal après 50 ans ou en cas de saignements digestifs.

Modalités :

- Préparation colique complète (purge la veille) ;

- Anesthésie ou sédation légère ;

- Durée : 20 à 30 minutes ;

- Réalisation en ambulatoire.

2. La fibroscopie ou endoscopie haute

La fibroscopie explore la partie haute du tube digestif : œsophage, estomac et duodénum.

Elle est indiquée en cas de :

- reflux gastro-œsophagien sévère (RGO),

- ulcères ou douleurs épigastriques,

- troubles de la déglutition,

- biopsies gastriques.

Modalités :

- Examen à jeun ;

- Souvent réalisée sous sédation légère ;

- Durée : 10 à 15 minutes ;

- Retour à domicile le jour même.

3. L’échoendoscopie digestive : une double exploration

L’échoendoscopie combine l’endoscopie et l’échographie en un seul examen. Elle offre une imagerie précise de l’intérieur du tube digestif et des organes voisins (pancréas, médiastin, voies biliaires…).

Utilisée pour :

- diagnostiquer des lésions profondes,

- guider des ponctions ciblées,

- explorer des structures invisibles en fibroscopie simple.

Modalités :

- Par la bouche (échoendoscopie haute) ou par voie rectale (basse) ;

- Préparation digestive adaptée (jeûne ou lavement) ;

- Anesthésie générale légère (haute), non nécessaire (basse) ;

- Réalisation en ambulatoire.

Tableau comparatif

| Examen | Zone explorée | Préparation | Anesthésie | Indications principales |

|---|---|---|---|---|

| Coloscopie | Côlon, rectum | Purge colique | Oui (souvent) | Dépistage cancer, polypes, MICI |

| Fibroscopie | Œsophage, estomac, duodénum | À jeun | Oui (légère) | RGO, ulcères, biopsies gastriques |

| Échoendoscopie | Structures adjacentes au tube digestif | Jeûne ou lavement | Oui (haute) / Non (basse) | Tumeurs, pancréas, biopsies profondes |

Conclusion : un examen pour chaque situation

Chaque examen digestif a sa spécificité. En fonction de vos symptômes ou antécédents, le Dr Juan Amaris vous orientera vers la technique la plus adaptée.

Prenez rendez-vous facilement en ligne via Doctolib ou contactez notre cabinet pour toute question.

Le reflux gastro-œsophagien (RGO)

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) survient lorsque l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, généralement en raison d'un dysfonctionnement du sphincter œsophagien inférieur, qui empêche normalement cette remontée.

Ses symptômes varient selon les individus mais incluent souvent des brûlures d'estomac, un pyrosis (sensation de brûlure thoracique), des régurgitations acides, une toux chronique, des difficultés à avaler, une sensation de gorge serrée et parfois des douleurs thoraciques pouvant évoquer une crise cardiaque.

Plusieurs facteurs augmentent le risque de RGO : l'obésité, la grossesse, le tabagisme, l'alcool, une alimentation riche en épices ou en gras, certains médicaments (notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens) et des pathologies comme l'hernie hiatale.

Le traitement repose sur des ajustements du mode de vie (perte de poids, éviction des aliments déclencheurs, arrêt du tabac et de l’alcool) et des médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), qui réduisent la production d'acide. Dans les cas sévères ou résistants, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour renforcer le sphincter œsophagien.

Un suivi médical est essentiel pour éviter les complications, telles que l'œsophagite, l’ulcère ou la sténose œsophagienne, ainsi que l'œsophage de Barrett, un facteur de risque du cancer de l'œsophage.

En somme, le RGO peut être inconfortable et entraîner des complications s’il n’est pas pris en charge. Une consultation médicale permet d’obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté.

N'oubliez pas de consulter le Docteur Juan Amaris pour des conseils personnalisés en fonction de votre état de santé spécifique.

Consultez votre hépato-gastroentérologue le Dr Juan Amaris

Programme National De Dépistage du Cancer Colorectal

Programme National de Dépistage du Cancer Colorectal

Un test rapide, fiable et indolore qui pourrait vous sauver la vie !

Le dépistage du cancer colorectal est recommandé tous les deux ans pour les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, sans symptômes ni antécédents médicaux.

Ce test simple et rapide permet de détecter la présence de sang dans les selles. Grâce à ce dépistage, il est possible d'identifier un polype avant qu’il ne se transforme en cancer, ou de repérer un cancer à un stade précoce. Un cancer détecté tôt offre des chances de guérison considérablement accrues.

Chaque année, plus de 2,5 millions de personnes participent à ce dépistage en France.

Le test peut être effectué à domicile. Il est simple, fiable et entièrement gratuit.

Je commande en ligne mon kit de dépistage

Le cancer colorectal est un cancer ÉVITABLE, parlons-en au docteur Amaris !

Consultez votre hépato-gastroentérologue le Dr Juan Amaris

En savoir plus

Comprendre l’ulcère gastrique et l’ulcère duodénal

L’ulcère gastrique et l’ulcère duodénal sont deux affections fréquentes de l’appareil digestif qui touchent respectivement l’estomac et la première partie de l’intestin grêle, appelée duodénum. Ces lésions correspondent à une perte de substance de la paroi digestive, pouvant entraîner des douleurs et des complications.

Causes et facteurs favorisants

Dans la majorité des cas, ces ulcères sont dus à une infection par la bactérie Helicobacter pylori, qui altère la muqueuse digestive et favorise l’apparition de plaies. Une autre cause fréquente est la prise prolongée d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l’ibuprofène ou l’aspirine, qui réduisent la protection naturelle de la muqueuse.

Le stress et l’alimentation peuvent aggraver les symptômes, bien qu’ils ne soient pas directement responsables de l’apparition de l’ulcère. Le tabac et l’alcool, quant à eux, favorisent l’évolution de la maladie et retardent la cicatrisation.

Symptômes et différences entre ulcère gastrique et duodénal

Les ulcères provoquent principalement des douleurs abdominales :

- Ulcère gastrique : la douleur apparaît généralement pendant ou juste après les repas. Elle peut être associée à une sensation de lourdeur et de nausée.

- Ulcère duodénal : la douleur survient souvent à jeun, notamment la nuit ou plusieurs heures après un repas, et est soulagée par la prise alimentaire.

Dans certains cas, des complications peuvent survenir, comme des saignements digestifs (hémorragies) ou une perforation de la paroi digestive, nécessitant une prise en charge médicale urgente.

Diagnostic et traitement

Le diagnostic repose sur la fibroscopie digestive (gastroscopie), un examen permettant d’explorer l’estomac et le duodénum à l’aide d’une caméra, et de réaliser des prélèvements si nécessaire.

- Eradication de Helicobacter pylori si la bactérie est présente, grâce à une association d’antibiotiques et d’antiacides.

- Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) pour réduire l’acidité gastrique et favoriser la cicatrisation de l’ulcère.

- Arrêt des AINS si leur prise est à l’origine de l’ulcère, ou adaptation du traitement si leur usage est indispensable.

- Hygiène de vie : réduction du tabac, de l’alcool et des repas trop épicés ou acides.

Avec un traitement adapté, la majorité des ulcères guérissent en quelques semaines. Toutefois, un suivi médical est recommandé pour prévenir les récidives et éviter d’éventuelles complications.

Si vous ressentez des douleurs persistantes ou des symptômes évocateurs, il est essentiel de consulter le Docteur Juan Amaris afin d’établir un diagnostic précis et de mettre en place un traitement adapté.